身近で信頼できるパートナーとして企業の課題解決に伴走«トップ鼎談»

日本M&Aセンター◆特別企画◆トップ鼎談

〔週刊 金融財政事情 2025.4.29号〕

※本鼎談は2025年3月3日に実施したものです。

山梨から豊かな未来をきりひらく

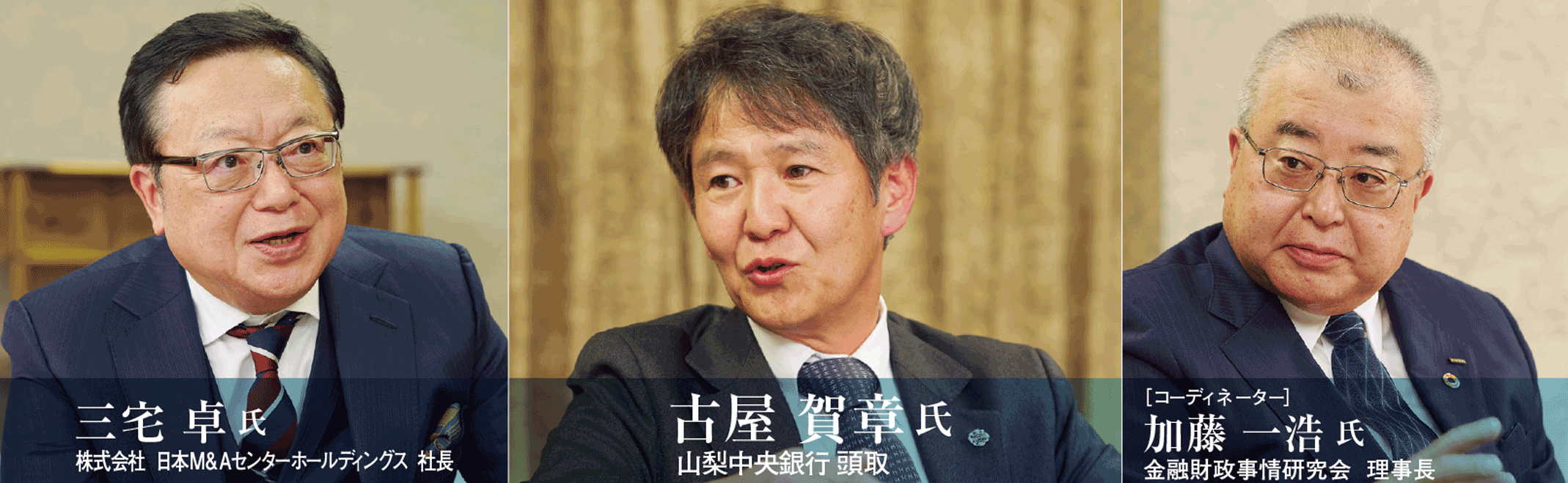

山梨中央銀行 頭取 古屋 賀章 (ふるや よしあき)氏

1963年生まれ。86年山梨中央銀行入行。2015年執行役員営業統括部長、17年執行役員貢川支店長、19年6月取締役東京支店長、20年6月常務取締役東京支店長、23年6月から現職。

倒産と廃業が増える中で事業承継対策はより重要に

株式会社日本M&Aセンターホールディングス 社長 三宅 卓(みやけ すぐる)氏

1952年生まれ。91年日本M&Aセンターの設立に参画。92年取締役、2008年社長、24年会長。日本M&Aセンターは、07年に東証一部に上場。21年10月純粋持株会社体制に移行し、22年4月より東証プライムに上場。

[コーディネーター]

金融財政事情研究会 理事長 加藤 一浩(かとう かずひろ)

1962年生まれ。86年株式会社金融財政入社。出版部・業務企画部・東京営業本部等を経て2011年取締役出版部長。13年社長。17年グループCEO。23年4月より現職。

中長期的な半導体関連産業の成長やリニア中央新幹線開通後の世界に期待感

- 加藤 景気の先行きが不透明な中、山梨県内の景況感や取引先企業の業況はどうか。

- 古屋 足元の景気はまずまずだと認識している。山梨県の地場産業を挙げると、例えば観光業はおかげさまでコロナ禍を経て順調に回復してきている。訪日客の増加により富士北麓等の富士山周辺を中心に盛り上がっており、その流れが甲府や石和方面に波及してきている。ものづくり産業では、特に半導体製造装置関係で今後需要増加が見込まれる。足元では踊り場感もあるものの、中長期的にはまだまだ伸びていくと見ている。

今後期待しているのは、リニア中央新幹線開通後の世界だ。山梨県は、東京都から見て千葉県や埼玉県、神奈川県と同じような距離にあるものの、3県とは違って「地方」と見られている。リニア中央新幹線が開通すれば、品川と甲府市が25分でつながり、山梨県も東京圏のエリアに組み込まれる形になっていく。ただ、それは必ずしも良い面だけとは限らない。地域としての魅力に欠ければ飲み込まれてしまうこともあり得る。地域の力を一層高めていくことが必要になる。

リニア中央新幹線の開通予定は2034年以降と少し先だが、それに向けたいろいろな動きは盛んになってくる。特に山梨県駅(仮称、甲府市大津町)が整備されるエリアはかなり発展していくことが見込まれる。周辺に余剰土地があり、住居や研究開発型の拠点を中心に開けてくると見ている。 - 加藤 甲府市から品川まで25分でつながると、通勤としての需要も今後増えそうだ。この点どのように考えているか。

- 古屋 あまり知られていないが、山梨県と東京都は隣接しており、両者をつないでいくことを目指している。山梨と東京をつなぐということは、山梨にはない情報を東京から持ち込むことや、山梨の良いものを東京ひいては全国や海外に発信し、売り込んでいくことだと捉えている。既に取組みが進んでいるものとしては、ジュエリーやワイン、果物等が挙げられる。これらは海外に展開している例も相応にあり、さらに広げていけるのではないかと考えている。国内の展開のみでは持続的な成長は厳しく、東京とのつながりの強化と海外への発信はこれまで以上に推進していきたい。

東京と山梨は、リニア中央新幹線開通の効果によって、将来的には今よりも一体感が生まれると考えるが、現状ではまだ十分につながれていない。私は頭取に着任する以前から、山梨から東京までを一つのエリアとして再定義しようとしきりに言っている。それに向けて、県内では地域の活性化や企業の支援を徹底的にやっているし、都内においては従前からアプローチしてきた富裕層を中心とした顧客層と山梨とをつないでいくことを構想している。 - 加藤 古屋頭取はこれまでのキャリアの中で、東京支店に長くいらっしゃったご経験もある。

- 古屋 当行にとって東京は、かつては山梨で足りない分を補うような「出稼ぎ」の場のイメージに近く、成果としては融資残高の増加にとどまっている面もあった。しかし、それだけで終わるのではもったいない。東京にはすばらしい企業や有益な情報がある。それらをしっかり活用していくことで、地域をより活性化させることができる。

従来、東京の西側については「西東京戦略」と称して注力してきたので、強いつながりもできている。この地域にとどまらず、都心部も含めた都内全域に注力する方向に本格的に舵を切っている。

システムの自前開発で長年培った知見をDXを通じた生産性向上や成長に活かす

- 加藤 今年度は中期経営計画「TRANS³(トランスキューブ)2025」の最終年度に当たる。本中計では、AX(アライアンス・トランスフォーメーション)・DX(デジタル・トランスフォーメーション)・SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の三つを変革ドライバーと位置付けているが、計画達成の手応えは。

- 古屋 25年3月期の計画はおおむね達成見込みで、本中計は順調にクリアできそうだ。成長に向けた三つの変革ドライバーについて、例えばAXに関しては、静岡銀行とのアライアンス締結から5年がたとうとしているが、既に計画を十分クリアできており、互いに行き来して交流も深めている。静岡銀行とのアライアンスにおける二つの大きな収益の柱は、法人融資と個人向けの金融商品販売であり、協働を進めている。例えば金融商品販売では、静岡銀行グループの静銀ティーエム証券と連携し、同社の商品を当行も取り扱うことで、互いに新たな市場の開拓を進めている。地方創生の観点でも、富士山を囲む形での観光や、山梨のものを静岡へ、静岡のものを山梨へと、物産の交流も継続して行っている。今年2月から静岡銀行と組んで開始した観光プランの提供では、フィリピンの富裕層向けのツアーを、両県をまたぐ形で企画している。

- 加藤 協業範囲もどんどん広がってきている。ドライバーの二つ目、DXについての状況は。

- 古屋 DXの取組みはより歴史が古い。当行はBIPROGYのシステム「BankVision」(バンクビジョン)を利用しているが、勘定系システムは自前で開発している。そのため、十数年以上前からIT人材育成に力を入れている。

20年にはAWS(アマゾンウェブサービス)と連携して行内システムの内製開発を始め、21年以降は開発したシステムを他行向けに販売している。安価で、しかも当行で使っているものを提供するという意味で、非常に安心感のあるシステムとして認知されており、導入もかなり進んでいる。

23年には勘定系システムのクラウド化に成功したほか、24年からはサイボウズやfreeeと連携して、取引先企業にITコンサルティングを提供する取組みも始めており、DXの分野はさらに盛り上がってきている。 - 三宅 自行で知見を養い、それを活用して他行や顧客に展開するフェーズに入ってきている。

- 古屋 近年、人手不足の問題が深刻化している中で、仮にM&Aや事業承継に行き着いたとしても、その後の生産性向上や企業としての成長性は絶対に切り離せない課題として残る。そういった観点でデジタル技術の活用が重要性を増しているが、地方にはシステム会社自体が多くなく、中小企業向けのDXにきちんと伴走しながら提供できるシステム会社はさらに少ない。だからこそ当行がやる意義がある。専門人材を置き、必要に応じてシステム分野で課題を抱えているお客さまを訪問してコンサルティングを提供している。

金融機関では一般にシステムは安定稼働が前提という考え方があり、システム部門は地道に頑張って、裏方に徹してきた。それが企業へのITコンサルティングでは第一線で活躍し、お客さまからじかに感謝の言葉を受けることで、彼らの仕事の新たなやりがいにもつながっている。

顧客との対話では長期的視点を重視

- 加藤 SXについてはどうか。

- 古屋 人的資本経営とカーボンニュートラルの分野に大きく分けられる。人的資本経営に関しては組織風土を変えていこうと発信し続けており、具体的には「コミュニケーション改革」を進めている。いかに組織の中のコミュニケーション、つまり言いたいことや言うべきことが言える組織になれるかが肝要であり、本部と営業店の間や部署間のコミュニケーションがより良くなるよう取り組んでいる。こうしたフラットな組織づくりに向けて、従来の「ピラミッド型組織」を、一番下に経営陣がいてその上に本部や支店長、頂点にお客さまに対峙する現場の行員たちがいるという「逆ピラミッド型組織」となることを目指している。お客さまに最も近い行員たちを、経営陣が下から支える形を実現したいと考えている。

また、パーパス経営の観点では、3年前に制定した当行のパーパス「山梨から豊かな未来をきりひらく」に向けて取り組んでいる。先ほども触れたように、良いものを作ってそれを県内に閉じてしまうのではなく、東京や海外等世界に向けて発信していく流れを作っていくことを描いている。組織のパーパスだけでなく、行員それぞれが自身で設定する「マイパーパス」を作ってもらい、設定の背景について朝礼や夕礼で話してもらっている。こうした取組みを通じてお互いが知り合う機会を増やしていきたい。 - 三宅 金融機関は、以前はファイナンスを中心に円滑な融資を行うことで社会的使命を果たしてきたが、今は全く役割が変わっていて、DX等も含めて幅広く地域活性化に取り組んでいかなければいけない状況にある。こうした中では、銀行のパーパスを明確化して、かつ一人一人が自らのパーパスを持つことがより重要になると言える。行内で言うべきことが言い合えれば、顧客とのコミュニケーションもさらにスムーズにいく。変化の激しい現代において金融機関がソリューションビジネスを展開していく中で、組織風土改革とパーパス経営は大事なキーワードだ。

- 古屋 「銀行員は駅伝選手だけど、経営者はマラソン選手だ。あなたたちは自分の担当する短い区間の中だけどうすればいいか考えればいいが、僕らはその先もずっと走っていくんだ」。かつてお客さまから言われた言葉だ。どうやって融資を出すか、どうやって金融商品を売るか等、短期的な部分に目線が行ってしまうと、お客さまから将来の話があったとしても、「いや、それはちょっと置いておいて、今期の計画の話をしましょう」ということになってしまう。目線が違うと、課題に対する認識もお客さまとの間でずれてきてしまう。

お客さまとの対話では長期的視点を持とうという話を少し前からしている。長期的視点を持つことでお客さまとの話の内容に深みが出る。お客さまから「話ができる銀行員」と認められることで、担当者のやりがいにもつながる。

こうした課題意識もあり、最近融資審査部が中心になってお客さまと長期ビジョンを語るための取組みを全店に広げている。長期的視点が奏功した好事例について、顧客企業に講演してもらい、それを動画にして行員たちに見てもらっている。そういった渉外活動や営業活動をしたことがなかった若手を中心とする行員に、気付きを得てもらうことを狙っている。 - 三宅 中堅企業や中小企業の経営者は、長期的な経営課題に関する話し相手を求めている。自社職員では物足りない。同じ地域の経営者とも意外と真面目な話をする機会は少ない。どちらかというと宴席やゴルフ、地域の経済や世間話が中心になっている。本当は地銀と話したいけれど、そんなことを聞いてもよいのかと躊躇することもある。私もたまたまそういう会社に行くと、堰を切ったように語ってくれる経営者は多い。

10年後の会社を想像しながらきめ細かくスピーディーな支援体制を整備

- 加藤 事業承継、M&Aに関しては自行で主体的に取り組み、一気通貫のサービス提供を目指しているが、具体的にどのような支援策を実施しているか。

- 古屋 事業承継、M&Aの分野も長年の注力テーマだが、啓蒙活動に尽きると考えている。行内の体制整備も徐々に進め、本部の専担部署と地区本部で連携を取りながら、きめ細かくスピーディーな対応ができるようにしている。昨年10月に外部の資格取得者が100人を超えた。これから効果が出てくることを期待している。

- 三宅 顧客に啓蒙していくことと、各支店のアンテナがしっかり高いこと、そしてそこで受けてきた情報をきちんと処理できる本部の体制が整っていること――この三つのうちどれが欠けてもうまく回っていかない。そういった意味では完全に準備が整ったということだ。

山梨県は現状、倒産と廃業が増加しており、これからも増加基調は続く。その中で、経営状況が良好な会社は親族や番頭が継ぐ等、きちんと事業承継対策を行っていくことが非常に重要になる。 - 古屋 体制面以外では、「10年後の会社を想像できますか?」というメッセージを添えたお客さま向けのリーフレットも作成した。事業承継前の準備支援、承継の実行面のサポート、アフターフォローといった3段階で、それぞれ具体的にどのような支援ができるのかをわかりやすく記載している。

今は銀行に限らず様々な主体がM&Aを手がけているが、まずは身近で信頼できるパートナーとして当行に声をかけてほしいと発信している。

変化の激しい現代では多様な人を認め合うことが最も重要に

- 加藤 今年2月にDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)方針を示すロゴマークを制定された。DE&Iの取組みはどうか。

- 古屋 DE&Iを進めていくにあたり、ロゴマークを制定するとともに、モザイクアートを使用したポスターを作成した。当行は、DE&I方針として「変化を生み出し、力にする」をスローガンとして掲げており、これを表すロゴマークとして、「富士山」と「変化をイメージした波」が重なり合う様子から多様性を表現した。ダイバーシティー関連施策のPRや役職員の名刺への掲出等に活用していく。

これらの取組みを進めているのがダイバーシティ推進チーム「Colors」(カラーズ)だ。チームを立ち上げた14年当初は、女性活躍をテーマとしており、メンバーは女性行員のみだったが、現在では男性行員も一緒になって活動している。カラーズの発案により、組織の成長につなげるための役職員一人一人の意識醸成をしつつ、DE&I方針を浸透させていくために本取組みに至った。

近年、東京証券取引所のプライム上場企業の女性役員比率を高める政府目標等もあり、それも重要なのだが、多様な人を認め合うことが最も重要だと思っている。そういった意味で、例えばラグビー選手や花火師としても活躍している行員等、バックグラウンドも含めて行員一人一人を行内イントラネットにアップして紹介する取組みも行っている。 - 三宅 多様な問題を解決していくとなると、人材の多様性が必要になる。そういった意味では新たなことにも挑戦していて、TikTokを活用した発信も話題になった。

- 古屋 堅すぎず、かといってあまり緩すぎても困るのだが、今までの銀行特有の敷居の高さや堅さを少し取り払うとより良い方向にいくのではないかと思っている。銀行業界全体が、もっとそうなっていくとよいと思う。